CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸/台北報導

阿茲海默症是台灣最常見的失智症,患者從健忘到逐漸失去自理能力,對家庭造成沉重負擔。隨著抗類澱粉蛋白標靶新藥問世,醫療迎來新曙光,讓患者與家屬能爭取更多相伴時光。70歲林姓阿嬤原本健康,近來卻常忘記物品放置位置,甚至在熟悉街道迷路,被診斷為輕度失智。她在天主教聖馬爾定醫院自費接受新藥治療,已完成兩個療程,狀況良好。醫師指出,新藥能清除腦中異常蛋白質,有助延緩認知退化,守住生活自主與家庭溫暖。

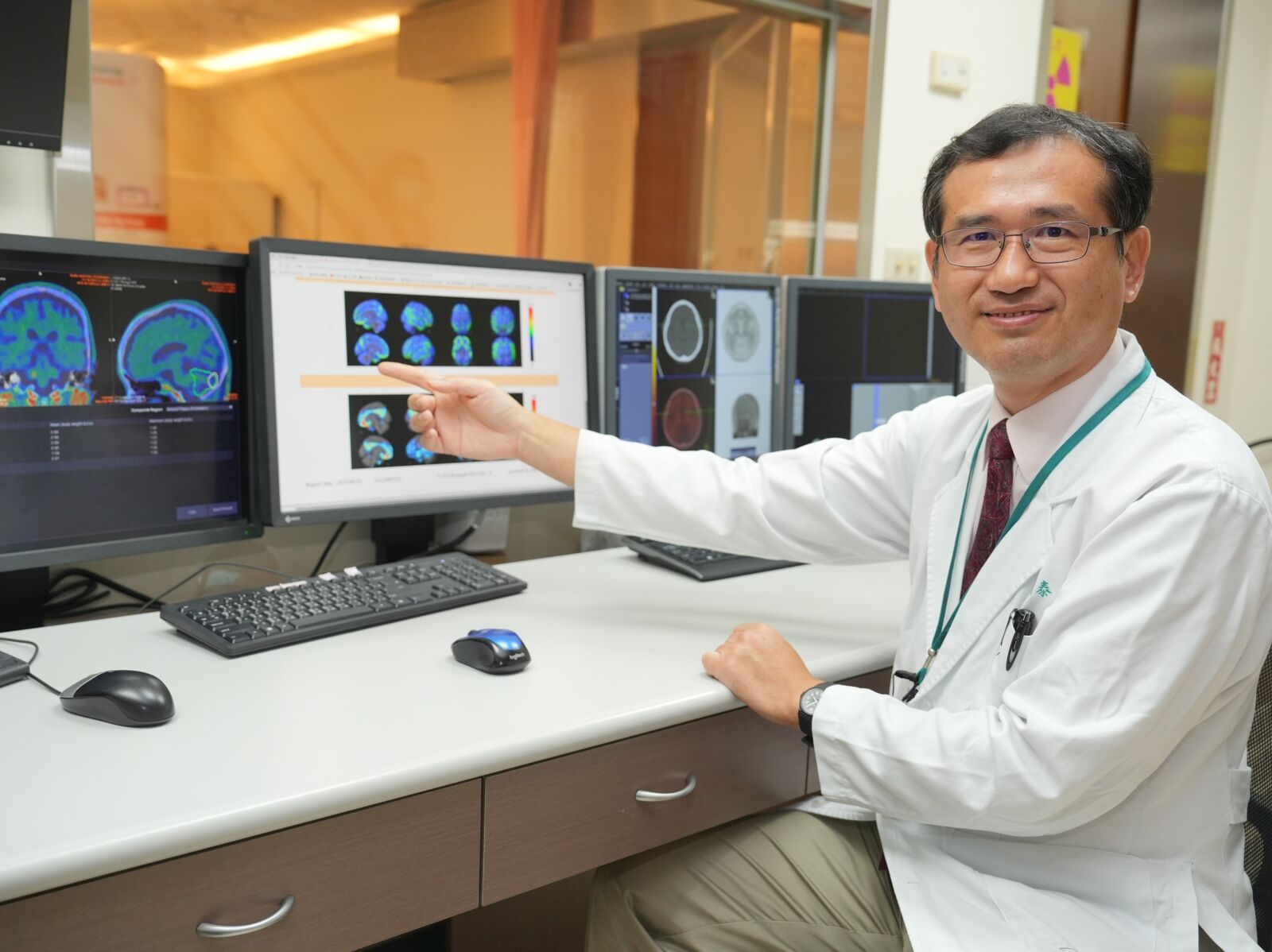

聖馬爾定醫院神經內科醫師兼失智共同照護中心主任蔡育泰指出,台灣65歲以上長者約有8%罹患失智症,其中阿茲海默症最常見,占比約六成。這種疾病往往在早期出現記憶力下降、認錯人、記不得家人等狀況;病程進展後,可能伴隨妄想、懷疑物品遭竊,甚至大小便失禁,對患者與照顧家人都是沉重負擔。

阿茲海默症是退化性失智症,因類澱粉蛋白與Tau蛋白異常沉積,導致神經細胞受損。過去治療多倚靠膽鹼酯酶抑制劑,僅能延緩惡化。蔡育泰指出,這些蛋白就像堆積在角落的垃圾,會阻塞神經訊號;新一代精準治療則能先將垃圾標記,再由免疫系統清除,讓大腦環境更乾淨,減少細胞受損。他強調,抗類澱粉蛋白標靶治療(ATT)已能改變疾病進程,象徵阿茲海默症治療邁入新時代。

衛福部今年核准兩款阿茲海默症抗類澱粉蛋白新藥,臨床數據顯示,若能早期治療,病程惡化速度可延緩約5個月,長期觀察甚至可減緩3年。蔡育泰指出,這段時間對患者與家屬而言,往往代表能繼續自理、共享天倫的重要日子。新藥屬自費治療,需每兩週或每月施打一次,療程約一年半,部分患者可依療效提前結束。治療對象鎖定輕度認知障礙或輕度失智者,施打前須透過精準檢測確認病況,並排除副作用風險較高者。

蔡育泰呼籲,若家中長輩常出現將熟悉事物搞錯、無法處理複雜事務,或對剛發生的事情很快就遺忘,都可能是失智症前兆。及早就醫診斷,搭配復能或標靶治療介入,才能真正爭取時間,幫助患者延緩病程,守住家庭的溫暖笑語聲。

照片來源:聖馬爾定醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

短短3個月退化到要坐輪椅 不是失智!8旬翁罕見大腦動靜脈畸形

【有影】台日攜手支持失智就業 台灣失智症協會打造國際失智月快閃聯名活動

【文章轉載請註明出處】