何啟聖/資深媒體人

對於鄭麗文出任中國國民黨黨主席,相信多數藍軍支持者,應該都是抱持祝福與期待的。她的上任,象徵黨內世代交替的一個新契機;她若真能帶出理念與改革的方向,自然值得肯定。然而,媒體卻在她就職的那一刻,再一次把公共事件變成娛樂節目,讓本該是理性政治的一頁,變成荒誕的情緒戲。

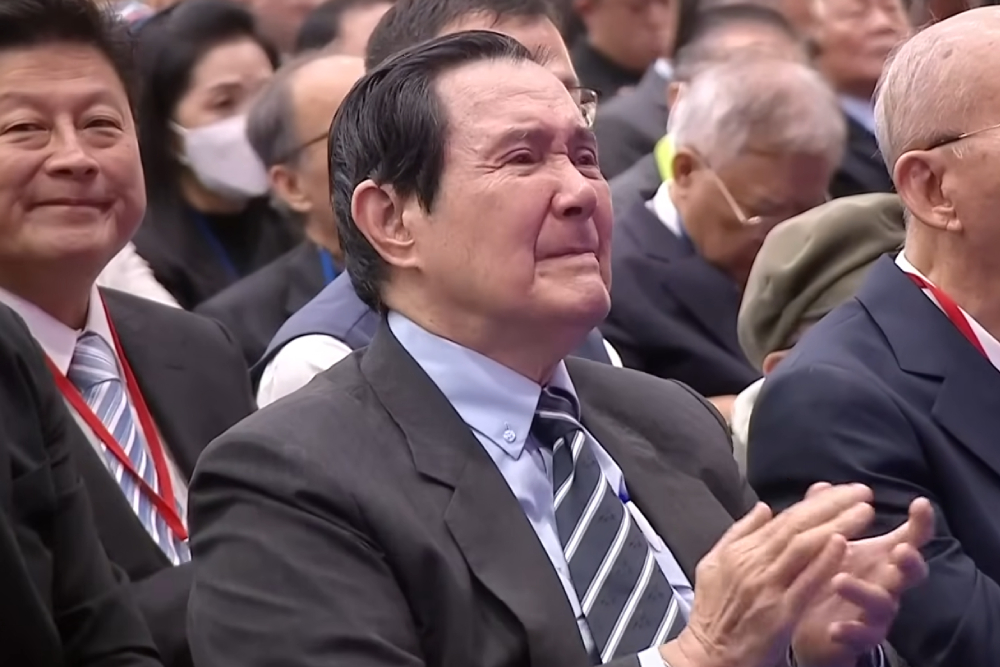

馬英九為什麼在台下落淚?這個問題,只有馬英九本人知道。任何媒體若說「他是為了鄭麗文的演講而落淚」,那都是主觀揣測。在專業新聞倫理裡,這是最典型的「投射式報導」(projective reporting)──用記者自己的感情,去替被攝者編一個情節。可是台灣媒體卻樂此不疲,一看到有人擦眼淚,就自動填上「感動落淚」四個字,好像所有的情緒都必須有個故事背景,所有的鏡頭都得搭上音樂、配上劇情。

問題在於,新聞不是舞台劇。真正的新聞報導應該中性描述:「馬英九在台下拭淚,原因不明。」這樣才是對事實的尊重。可惜,媒體太習慣幫觀眾「代入情緒」,幫當事人「設計理由」。這樣的報導方式,不只是偷懶,更是違背了最基本的查證原則。

為什麼媒體會墮落成這樣?理由其實很清楚。

第一是懶惰。要去查證、對照語境、問清楚原因太麻煩,不如乾脆編一個感人的劇情。反正讀者也習慣被情緒帶走,不會追問真相。

第二是戲劇化的成癮。新聞業早就不把自己當成公共資訊平台,而是當成流量製造機。政治人物的每一個表情、每一個手勢,都被剪成劇情片段。誰哭了、誰笑了、誰哽咽、誰翻白眼——這些比政策內容更容易吸引眼球。

第三是價值偷換。媒體把「情感共鳴」當作「民意代表」,以為只要觀眾留言說「感動」,就等於報導成功。這樣的新聞,不再傳遞真相,只是在販賣情緒。

最荒謬的是,這樣的情緒製造,反而消解了鄭麗文本身演講的意義。那天她講的那句「國民黨永遠與人民站在一起」,說穿了,不過是台灣政治慣用的口號,稀鬆平常到像似例行公事一般。可媒體偏偏要在這句話上套出一場感人戲碼,把馬英九的拭淚、韓國瑜的沉默,全都變成情節。甚至連韓國瑜根本都沒上台致詞,也要被補上一句「哽咽」。到最後,真正的政治意涵完全消失,剩下的只是鏡頭語言和想像力。

這不是馬英九的錯,也不是鄭麗文的錯。這是整個新聞環境的病。媒體以為觀眾喜歡戲劇化的內容,就不再願意提供真實;他們用「感動」取代「內容」,用「編導」取代「事實」。結果整個社會的思考能力被削弱,公民的判斷力被麻醉。

所以,當你看到這些誇張的標題時覺得好笑,那不是苛刻,而是清醒。真正該擔心的,是當越來越多人不再覺得這些報導可笑,反而覺得理所當然。那一天,台灣社會就不只是娛樂化,而是集體喪失了對真實的尊重。

新聞若不講真話,只會講故事;政治若不談理念,只剩表演。

而那一天,連落淚都不再是情感,而只是劇本的一部分。

【以上言論為第三人投書,不代表本刊立場,讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源:中國國民黨KMT / YT

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】《沉默的榮耀》照出民進黨的歷史錯亂:歌頌與對抗同一個對象

【何啟聖專欄】兩岸的現實困局與台灣的出路—從「維持現狀」到「塑造新現實」

【文章轉載請註明出處】